第13回国際統統合医療学会(ISIM)の一般演題で身体均整法の口演

三浦宏明 理事(学術部長)

三浦宏明 理事(学術部長)

2011年10月22日、新宿明治安田生命ホールで「パーソナライズドメディスンの実践〜精神・生存哲学的視点からの提言」と題して第13回国際統合医療学会(ISIM)が開催されました。

2011年10月22日、新宿明治安田生命ホールで「パーソナライズドメディスンの実践〜精神・生存哲学的視点からの提言」と題して第13回国際統合医療学会(ISIM)が開催されました。

午後の一般演題で、「直立姿勢の評価法と調整プログラム」(An evaluation and adjustment program of the vertical posture)という題で学術的な観点から身体均整法についての口演を行いました。

(右下のプログラムをクリックすると拡大表示されます)

口演の主眼は、手技療法の意義・作用について、運動学的な観点から客観的な位置づけを与え、そのなかに身体均整法をしっかりと位置づけなおすことにありました。

とくに身体均整法の「前後型」の概念を、陸生の脊椎動物の運動機能の進化をふまえながら、小児から大人にいたる直立機能の発達と関連付けながら論じました。

最初に強調したのは、地球の重力のなかでわたしたちがどのように運動エネルギーを生み出しているかという点です。

最初に強調したのは、地球の重力のなかでわたしたちがどのように運動エネルギーを生み出しているかという点です。

整形外科学の「関節可動性」の検査などに代表されるように、従来の運動学がおもに随意運動を中心に組み立てられていたのに対し、筋電学などの計測データが示してきたのは、むしろ身体の重みを受け止めるときに活発に活動する筋肉の受動的な姿でした。

たとえば太腿の前面にある大腿四頭筋(QF)は、一般的に「膝を伸ばすための筋肉」とされていますが、実際に筋電計で計測してみると「膝が曲がるのに抵抗する筋肉」という方が実態に適していることがわかります。

このような運動学におけるコペルニクス的な見方の転換の必要性は、すでに生物学のなかで強く意識されてきました(たとえばクヌート・シュミット・ニールセン『動物生理学』東大出版会など参照)。

このことは同じ身体をみるにしても、関節の可動性から受動抵抗性へ、筋肉の求心性収縮から遠心性収縮(伸張反射)へ、受容器の動的γ線維から静的γ線維へ、それぞれ視点の転換が必要であることを示唆しています。

驚くべきことに、わたしたちのおこなっている身体均整法は、すでにこのような視点をふまえた技術構成になっています。それは身体の重みに自然に向き合ってきた東洋的な身体観の伝統が息づいているからです。

近年、トップアスリートの間にも、「ナンバ」などの日本の伝統的な身体作法への注目が広がっています。今回の報告では、オステオパシーやカイロプラクティク、スポンデロテラピーの技術をとりいえれながらも、身体均整法の持っている東洋体育的側面を改めて強く意識させられることになりました。

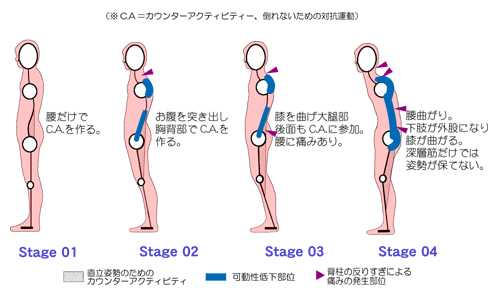

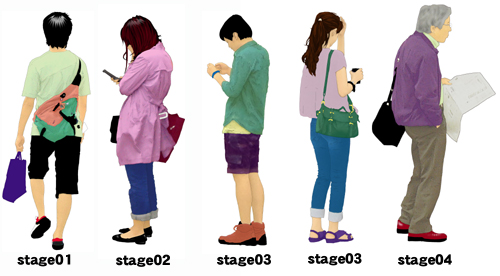

このような観点を掘り下げることによって、身体均整法の「前後型」のカテゴリーのなかに、stage01〜stage04の質的な段階があることが浮かび上がってきました。それぞれのstageには、特徴的な脊柱の受動抵抗性の増大(関節可動性の低下)部位と神経根部での神経症状の発生部位があります。

身体均整法の体型の考え方には、姿勢のもつ問題点を系統的にあきらかにする評価法へと発展していく大きな可能性がはらまれていたのです。

口演では、このことを多数の姿勢のスケッチと施術実例を挙げて紹介しました。

そして、関節における受動抵抗性の改善が、姿勢の変化を通じて種々の神経症状に対して合理的に対処できることを客観的に浮かび上がらせることができました。

亀井先生は、生前「亀井イズムにおちるな。運動系についてはつねに勉強をおこたってはならない。」と述べられてきました。今回、近年の運動学の到達点とのすりあわせをおこなうなかで、はからずも身体均整法のもつ大きな発展性を教えられることになりました。

今回の口演が、あらためて亀井先生の慧眼を実感する機会となったことは、個人的に大きな喜びでありました。

〈※口演の内容は12月7日の講師会で再演しました。別途、スライドショーでの公開を準備中です。)